Zum rechten Teil der Saar

Der Bruch in St. Johann

und die Ritter von Schwarzenberg

Die Ritter von Schwarzenberg entstammen aus der gleichnamigen Burg in Lockweiler.

Das ist heute ein Stadtteil von Wadern. Wenige Überreste der Burgruine sind noch erhalten. Erstmals

im Jahre 1192 wird Gerlachs von Schwarzenberg (Gerlacus de nigro monte) urkundlich erwähnt. Hinter dem Kaninchenberg

soll der "Schwarzenberger Hof" gelegen haben. Belege dazu gibt es keine. Der Schwarzenberg

soll seinen Namen von diesem Hof, also von diesem Rittersgeschlecht haben.

Die Ritter von Schwarzenberg entstammen aus der gleichnamigen Burg in Lockweiler.

Das ist heute ein Stadtteil von Wadern. Wenige Überreste der Burgruine sind noch erhalten. Erstmals

im Jahre 1192 wird Gerlachs von Schwarzenberg (Gerlacus de nigro monte) urkundlich erwähnt. Hinter dem Kaninchenberg

soll der "Schwarzenberger Hof" gelegen haben. Belege dazu gibt es keine. Der Schwarzenberg

soll seinen Namen von diesem Hof, also von diesem Rittersgeschlecht haben.

Wasser marsch!

Der Schwarzenberg ist ca 370 Meter hoch, rechts der Kaninchenberg ca 265 Meter. Beim Bruchhübel (Friedhof St. Johann)

sind es immer noch 221 Meter und auf der anderen Seite der Scheidter-Straße, auf dem Rotenberg im Bereich Neugrabenweg,

haben wir auch ca 230 Meter. Diese Anhöhen fallen jäh ab zur Preußenstraße mit ca 200 Meter.

Dann bei der Mainzerstraße sind es noch ca um 198 Meter, bei der Saar um 190 Meter über Normal-Höhennull.

Und da Wasser gewöhnlich bergab fließt, fließt es von den Anhöhen Richtung Tal. In diesen Bereichen

war es damals oft sumpfig und da ein Fluss in der Nähe war, fanden wir Feuchtgebiete in den Flussniederungen.

Wohnen und leben mochte man hier nicht und bevor man das Gelände als Ackerland nutzen konnte,

musste man es trocken legen.

Der Schwarzenberg ist ca 370 Meter hoch, rechts der Kaninchenberg ca 265 Meter. Beim Bruchhübel (Friedhof St. Johann)

sind es immer noch 221 Meter und auf der anderen Seite der Scheidter-Straße, auf dem Rotenberg im Bereich Neugrabenweg,

haben wir auch ca 230 Meter. Diese Anhöhen fallen jäh ab zur Preußenstraße mit ca 200 Meter.

Dann bei der Mainzerstraße sind es noch ca um 198 Meter, bei der Saar um 190 Meter über Normal-Höhennull.

Und da Wasser gewöhnlich bergab fließt, fließt es von den Anhöhen Richtung Tal. In diesen Bereichen

war es damals oft sumpfig und da ein Fluss in der Nähe war, fanden wir Feuchtgebiete in den Flussniederungen.

Wohnen und leben mochte man hier nicht und bevor man das Gelände als Ackerland nutzen konnte,

musste man es trocken legen.

Es war einmal ...

Wir steigen ein im Jahr 1234. Die Saarbrücker Herrschaft liegt noch in den Händen von Graf Simon III. Doch er stirbt in diesem Jahr und die männliche Linie der Grafen in Saarbrücken hörte auf zu existieren. Als Regierende folgte darauf Tochter Laurette und nach deren Tod ihre Tochter Mathilde ab 1271. Gräfin Mathilde war in erster Ehe verheiratet mit Simon von Broyes, Graf von Commercy. Ihr Sohn Simon IV (1271 - 1308) sicherte sich die Herrschaft über die Grafschaft Saarbrücken dauerhaft.

Ritter Folmar was?

Folmar, Ritter von St. Johann, besitzt zu jener Zeit einen Hof auf dem "Neugut" (dat nuwe got),

so nannte man den Bereich in St. Johann. Dieser Hof soll nahe der Kapelle St. Johannis gelegen haben

und wurde dem Ritter als Burglehen vom Grafen überlassen, um den Boden rechts von der Saar nutzbar zu machen.

Die Herren von Sötern wurden mit den "Kottenfeldern" belehnt, die zu diesem Hof gehörten.

"Koden" oder "Kotten" werden Häuser genannt, die Aussätzige aufnahmen. Die Lepra wurden wohl mit den Kreuzzügen eingeschleppt.

Diese "Siechenhäuser" lagen weit abseits des Ortszentrums und in diesem Falle sogar auf der anderen Seite der Saar,

damit niemand in Saarbrücken angesteckt werden konnte.

Im Osten der Kotten lag der sogenannte Bruch. Heinrich von Sötern wurde 1473 mit 8 Morgen

davon belehnt. Er und viele weitere Personen sollten den Bereich südlich des Bruchhübels urbar machen.

Wer lebt noch im neuen Gut? Wir finden den Edelknecht Johann Repper von Saarbrücken und seine Frau Mathilde.

Sie schenken ihren "Hof hinter dem Bruch" (Hof Bruch) 1369 an das Stift St. Arnual.

Dieser verpachtet ihn an "Nikolaus von Kastel". Dann 1400 verpachtet der Stift den Bruchshof "bei

St. Johann gelegen mit allem Zubehör, wie ihn der (†) Junker Nikolaus von Kastel für einen jährlichen Zins gehalten hatte,

an Junker Johann von Löwenstein und Albrecht Krapen von Saarburg".

Später pachteten die Bürger von St. Johann den Bruchhof. Das Hofhaus (wir erinnern uns an Ritter Folmar),

das inzwischen in den Besitz des Grafen kam, verkaufte dieser 1609 an Schöffe Hans Müller.

Ob dieser Schöffe der "Hans Müller" war, der 1590 Bürgermeister von St. Johann war, ist unklar.

Etwas später, im Jahr 1672, schenkte Graf Ludwig den ganzen Bruch der Gemeinde St. Johann.

Alle diese Namen sind es alleine schon wert, dass man weiter forscht. Wer war Johann Repper und wer

sind die Löwensteins? Doch das sind andere Geschichen.

Es wurde Abend und es wurde Morgen: zweiter Tag

Was in der Genesis wohl der zweite Tag war, fällt bei uns in die Zeit von Graf Ludwig (1602-1627).

Denn dieser ordnete an, dass "das ganze Bruch" ausgerodet und die Parzellen verkauft werde. Damals

entstanden die Bruchgärten und die Bruchwiesen, das Land zwischen dem heutigen Eisenbahndamm, der Großherzog-Friedrich-Straße,

der Nauwieserstraße und der Ulanenkaserne (Flur 5,12,13,14).

(Siehe "Geschichte der Evangelischen Gemeinde St. Johann a. d. Saar" S30).

Ein weiterer wichtiger Eingriff in St. Johann ist das Jahr 1760.

Denn unter Fürst Wilhelm Heinrich began man gezielt, diesen feuchten Bereich in Wiesen und Äcker,

also trockenen Boden, zu verwandeln. Und auch der noch stehende Baumbestand wurde reduziert.

Am vorderen Schwarzenberg, am Kieselhumes, am kleinen Homburg,

beim Meerweiher und um den Mühlenweiher (St. Johanner Volksgarten) war immer noch Wald.

Noch bis ins 16. Jahrhundert fanden wir Wälder bis in die Felder von St. Johann.

Es wurde also gerodet und trockengelegt und dabei Platz geschaffen für neue Wiesen, Gärten und Felder.

Ein verschwundener Hof und der Bruchbrunnen

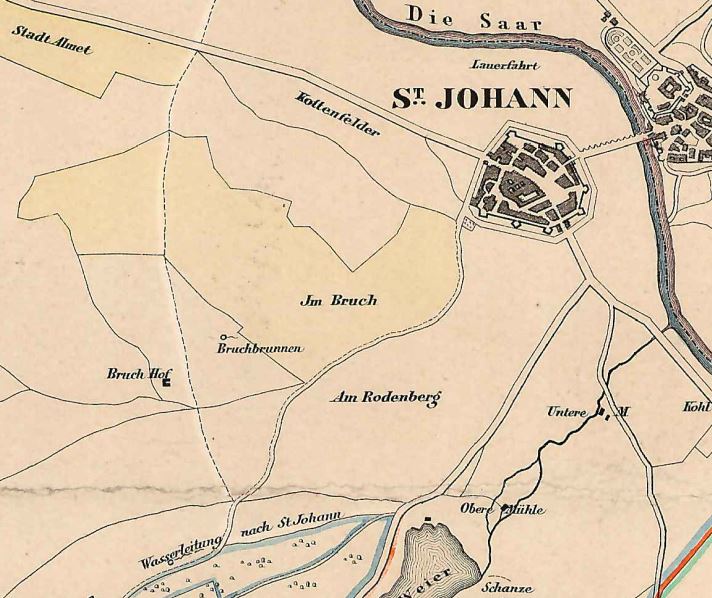

Wo der Bruchhof genau gelegen hat, weiß man nicht. Beschrieben wird, dass er hinter dem Bruch, also hinter dem sumpfigen Gebiet lag.

Vernünftig ist es sicher, wenn man einen Hof erhöht baut, damit er trocken liegt.

Nach einer alten Karte von A. Koellner lag der Hof im Bereich des heutigen Bahndamms, der den Distrikt Bruchwiese

vom Distrikt Rotenbühl trennt. Dort wird der Untergrund langsam felsiger und der Hof läge nicht direkt im Feuchtgebiet.

Wo der Bruchhof genau gelegen hat, weiß man nicht. Beschrieben wird, dass er hinter dem Bruch, also hinter dem sumpfigen Gebiet lag.

Vernünftig ist es sicher, wenn man einen Hof erhöht baut, damit er trocken liegt.

Nach einer alten Karte von A. Koellner lag der Hof im Bereich des heutigen Bahndamms, der den Distrikt Bruchwiese

vom Distrikt Rotenbühl trennt. Dort wird der Untergrund langsam felsiger und der Hof läge nicht direkt im Feuchtgebiet.

Auch der in Verbindung mit dem Hof hinter dem Bruch genannte Bruchbrunnen ist verschwunden. Auf der Karte von Koellner

liegt er weitab vom Hof in den Wiesen. An dieser Stelle könnte es sich um einen Laufbrunnen gehandelt haben.

Alte Dokumente legen nahe, dass der Brunnen von einer Quelle gespeist wurde, deren Wasser entlang der östlichen

Grenze von "In den untersten Bruchwiesen" (Tractus 12) in einem Graben vorbeilief. Die Quelle lag wohl am

oberen rechten Ende des Stücks "In den untersten Bruchwiesen". Heute wäre dies in der Nähe des

alten Friedhofswärterhauses, welches 1896 fertiggestellt wurde.

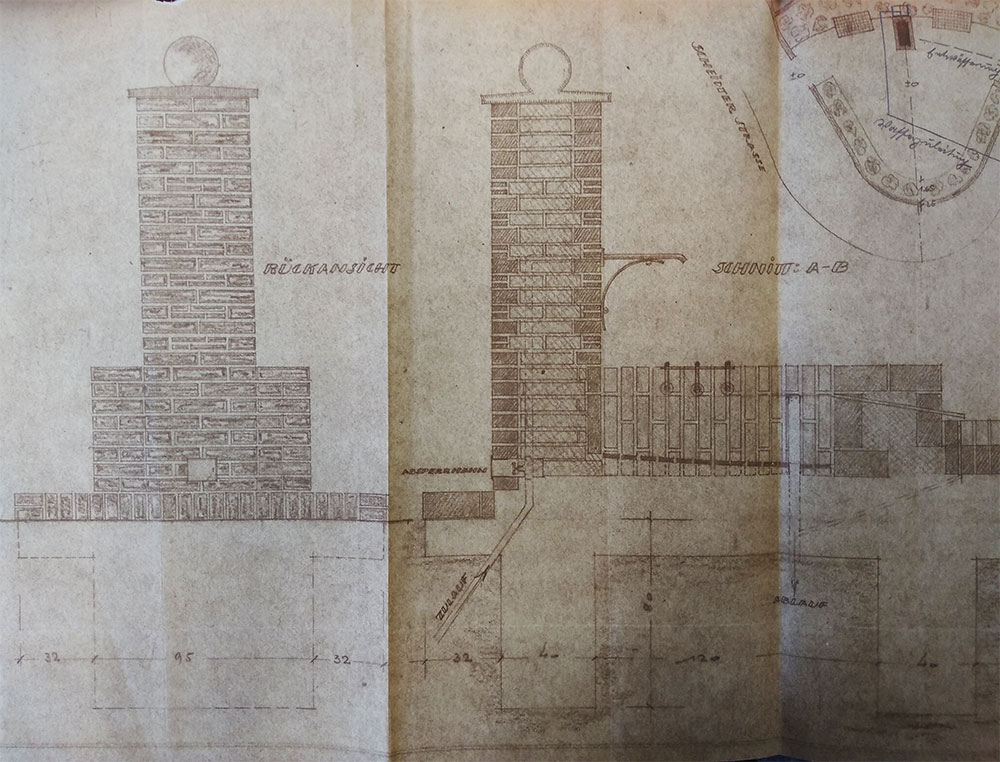

Der einzige Brunnen, der hier, ein paar Meter vom Nauwieser Viertel entfernt, in neuerer Zeit seinen Dienst tat,

war der 1930 von der Firma Kniffler & Cie aufgestellte Brunnen in der Grünanlage des ehemaligen Straßenbahnwendeplatzes.

Der aus Birkenfelder Verblendklinker gebaute Brunnen steht in der Scheidterstraße Ecke Bruchbrunnenstraße.

Die dortige kleine Grünanlage wurde auf Wunsch einiger Bürger errichtet und diente als Wartebereich für die Straßenbahn

oder einfach der Erholung. Die etwas später hinzugekommene Brunnenanlage konnte samt Wasserzu- und Wasserablauf

für 9500 Franken erbaut werden. Heute fließt dort leider auch kein Wasser mehr.

Der einzige Brunnen, der hier, ein paar Meter vom Nauwieser Viertel entfernt, in neuerer Zeit seinen Dienst tat,

war der 1930 von der Firma Kniffler & Cie aufgestellte Brunnen in der Grünanlage des ehemaligen Straßenbahnwendeplatzes.

Der aus Birkenfelder Verblendklinker gebaute Brunnen steht in der Scheidterstraße Ecke Bruchbrunnenstraße.

Die dortige kleine Grünanlage wurde auf Wunsch einiger Bürger errichtet und diente als Wartebereich für die Straßenbahn

oder einfach der Erholung. Die etwas später hinzugekommene Brunnenanlage konnte samt Wasserzu- und Wasserablauf

für 9500 Franken erbaut werden. Heute fließt dort leider auch kein Wasser mehr.

Zuordnung der Wiesen und Gärten

In den untersten Bruchwiesen der Bereich südöstlich entlang der Martin-Luther-Straße auf der Seite der Wartburg.

In den mittelsten Bruchwiesen der Bereich parallel der Bahnstrecke (die es erst später gab) entlang der Preußenstaße

In den obersten Bruchwiesen der Bereich rechts angrenzend der mittelsten Bruchwiesen bis zum "Am Holzbrunnen"

bis zur heutigen Max Braun Straße.

Stadt Allmend der Bereich südlich davon

im Ochsenbruch südöstlich der "untersten Bruchwiesen".

Auf der Nauwies südlich des "Ochsenbruch" und rechts der Nauwieserstraße.

Die Nauwies südlich von "Auf der Nauwies"

Im Bungert südlich der "obersten Bruchwiesen" (Wohl Baumgarten = Streuobstwiesen)

In den obersten Kottenfeldern südlich von "Im Bungert"

In den Kottenwiesen westlich von "Im Bungert"

Im Taubfeld südlich der "obersten Bruchwiesen"

In den Bruchgärten nördlich der "Kottenwiesen"

In den kleinen Bruchwiesen nördlich der "Bruchgärten"

In den hintersten Bruchgärten westlich der "kleinen Bruchwiesen"

Oben an der Bleiche westlich der "Bruchgärten"

In den Bleichgärten kleines Stück südlich von "Die Nauwies". Südlich davon heute die Bleichstraße.

In den Wolfsgärten südlich der Bruchgärten, rechts der "neuen Gärten"

In den neuen Gärten südlich der "Die Nauwies"

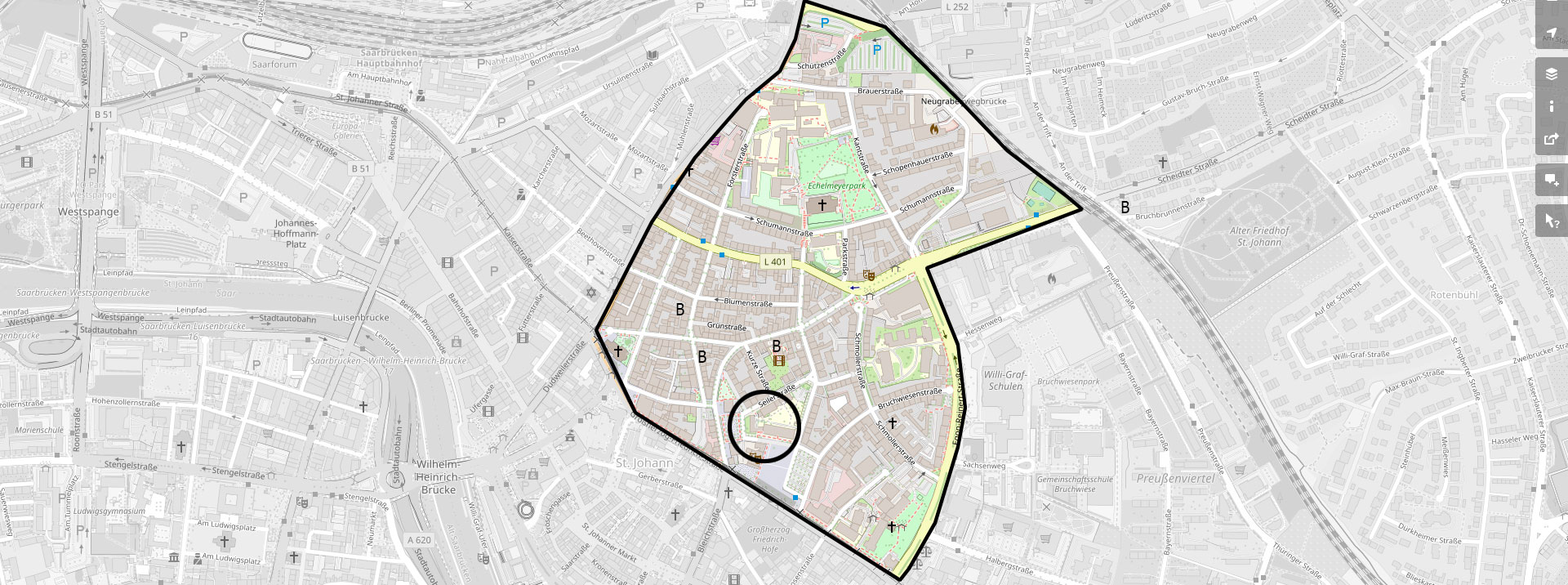

Aus einer Wiese wird ein ganzes Viertel

Wir sehen also, dass "Die Nauwies" und der Bereich "Auf der Nauwies" Teile dieser feuchten Gebiete waren,

die ca. 20 bis 30 Meter tiefer lagen als der Bruchhübel (der Bereich auf der Karte unten als Kreis dargestellt).

So finden wir die Wiesen "Die Nauwies" z. B. auf einer Karte von 1822 ohne jegliche Bebauung.

Und erst auf einer Karte von 1860 sind erste Bebauungen zu erkennen. Die Bautätigkeit beginnt im Westen

bei der Dudweilerstraße und im Südwesten und zieht sich dann langsam Richtung Osten. 1904

erkennt man auf einer Karte links der Nauwieserstraße etliche Gebäude und rechtsseitig nicht so viele.

Wir sehen also, dass "Die Nauwies" und der Bereich "Auf der Nauwies" Teile dieser feuchten Gebiete waren,

die ca. 20 bis 30 Meter tiefer lagen als der Bruchhübel (der Bereich auf der Karte unten als Kreis dargestellt).

So finden wir die Wiesen "Die Nauwies" z. B. auf einer Karte von 1822 ohne jegliche Bebauung.

Und erst auf einer Karte von 1860 sind erste Bebauungen zu erkennen. Die Bautätigkeit beginnt im Westen

bei der Dudweilerstraße und im Südwesten und zieht sich dann langsam Richtung Osten. 1904

erkennt man auf einer Karte links der Nauwieserstraße etliche Gebäude und rechtsseitig nicht so viele.

Das Wort "Nauwieserviertel" taucht in Dokumenten erst zu einem späteren Zeitpunkt auf, und es bleibt unklar,

ab wann die Menschen in St. Johann diesen Begriff verwenden und sich

mit ihrem Viertel, in dem sie leben, identifizieren. Es ist wichtig zu unterscheiden,

dass auf der einen Seite die Bewohner ein unscharf definiertes Stadtgebiet als Nauwieserviertel benennen,

während auf der anderen Seite die Verwaltung präzise Namen auf Karten zuordnet und klar definierte Stadtbereiche benennt.

Es ist festzuhalten, dass ursprünglich ein Wiesenstück als Grundlage diente, nach dem die Stadtbewohner

im Laufe der Zeit ein Viertel benannten. Viel später wurde dieser Name dann auch von der Stadtverwaltung

einem Distrikt zugeordnet.

Ein Stadtviertel im Bereich der neuen Wiesen und ganz ohne Ritter. Weiter ...

Die Namensgeber

Ein sehr junges Viertel in St. Johann hat

seinen Namen von ein paar Wiesen im Kreisbereich

Begrenzungen Nauwieser Viertel

Süden: Stephanstraße/Großherzog-Friedrich-Straße

Westen: Dudweiler Straße

Norden: Bahnstrecke zwischen Dudweiler Straße und Martin-Luther-Straße

Osten: Egon-Reinert-Straße